L’autisme en question : “Le jour où j’ai compris que le ciel était bleu”

Publié le – Mis à jour le

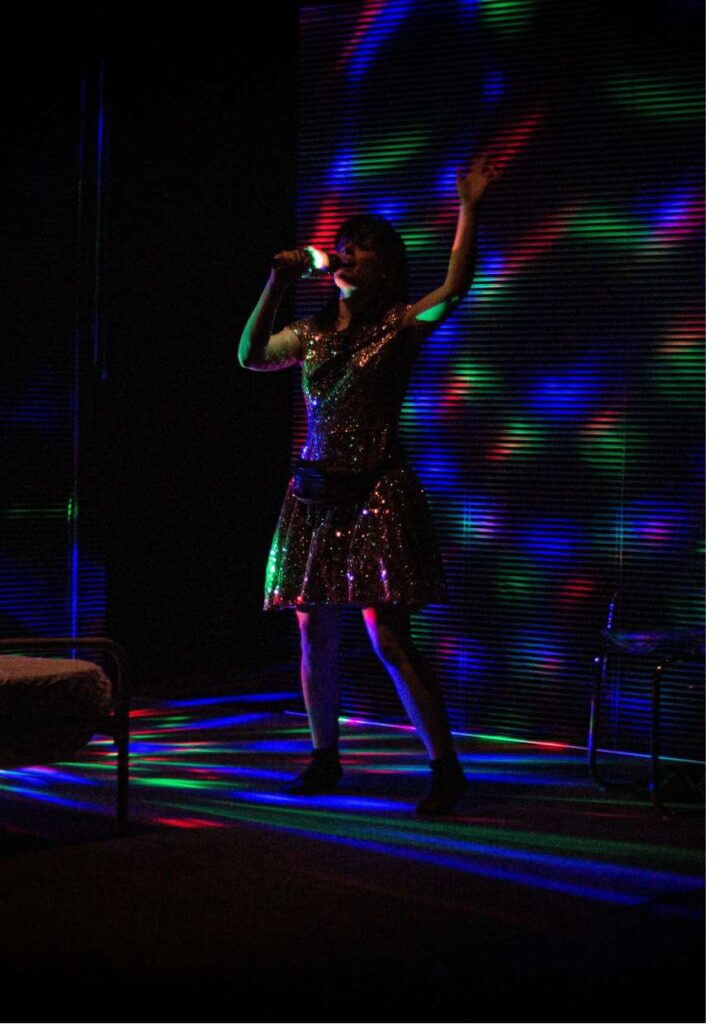

Laura Mariani, auteur et metteuse en scène

Durant 4 ans, j’ai eu la chance d’animer un atelier théâtre pour des personnes en situation de handicap (autisme et trisomie 21). Trois heures par semaine, je suis donc allé faire du théâtre avec des personnes nées sous un spectre différent du mien. J’étais seule, entourée de douze personnes autistes ou trisomiques ; cela m’a amenée à me poser des questions sur ce qu’était la norme : si on estime que la norme est liée au plus grand nombre, alors si le plus grand nombre de personnes est autiste, être autiste devient la norme. Donc, potentiellement, pendant mon intervention, dans cet espace temps donné, c’est moi qui ne faisais pas partie de la norme.

Ces moments passés avec eux étaient donc pour moi comme une inversion des codes. J’essayais de comprendre leur façon d’être et de penser. Le risque aurait été, au sein des ateliers, de tenter de les rendre « normaux » selon mes critères, de les faire se plier à des règles qui ne leur correspondent pas. Au contraire, je me suis laissée entraîner dans leur univers, j’ai puisé dans la richesse qu’ils m’ont apporté pour nourrir notre travail commun.

Cela m’a donné envie d’écrire une pièce dont le personnage principal vivrait sous un prisme différent du mien, et de celui du plus grand nombre, pour tenter de déplacer la perception des spectateurs, tout comme ma perception a été modifiée lorsque j’ai fait ces rencontres hors du commun.

Je tenais à ce que tous les faits de ma pièce soient vraisemblables et s’inspirent de la réalité. Pour être juste et précise dans l’écriture, j’ai rencontré deux avocates pénales, deux psychiatres, un éducateur spécialisé et des personnes autistes. Mes entretiens avec ces professionnels ont été passionnants et d’une grande richesse pour l’élaboration de mon texte. Chaque rencontre a été un nouveau départ, une nouvelle compréhension des personnages et de leurs possibles évolutions au cours du récit.

La neurodiversité

Mes recherches autour de l’autisme m’ont amenée à découvrir le concept de neurodiversité qui désigne à la fois la variabilité neurologique de l’espèce humaine et les mouvements sociaux visant à faire reconnaître et accepter cette différence. Il me semble intéressant de questionner la neurodiversité par le biais du théâtre parce que nous pouvons, grâce à la mise en scène, tenter de déplacer notre réalité et ainsi s’approcher d’une autre perception du monde.

J’ai découvert également la pensée de Josef Schovanec qui se décrit comme philosophe, écrivain français et voyageur autiste, militant pour la dignité des personnes autistes. Il m’a permis de penser le handicap sous une autre forme. Josef Schovanec pense l’autisme comme une différence, une façon d’être, une personnalité. Pour lui, ce n’est pas une maladie mais une culture différente, comme on peut parler de « culture sourde » par exemple.

Aujourd’hui, une personne sur cent cinquante dans le monde est autiste. On naît autiste, on ne le devient pas. L’autisme est donc un trouble neuro développemental, c’est-à-dire que les connexions dans le cerveau se font un peu différemment pour le personnes nées sous ce spectre. Les sens fonctionnent parfois différemment. Selon les cas, une personne autiste peut être hyposensible ou hypersensible aux stimulis sensoriels, ce qui vient modifier considérablement la perception du monde.

J’ai souvent traité la question de la normalité et de la différence, notamment dans ma dernière création En miettes. Il est passionnant pour moi de creuser aujourd’hui ces notions en tant qu’autrice et metteuse en scène et d’interroger le spectateur : Etre normal, c’est quoi ? Qui a la légitimité de tracer la frontière entre la normalité et l’anormalité, entre un fonctionnement typique et un fonctionnement atypique ? Il me semble que l’autisme est l’occasion de redéfinir la frontière entre la maladie et la marginalité. J’axe donc mon travail de mise en scène sur la question de la perception. Qui est dans la vérité ? Y a-t-il une vérité ?

J’imagine deux instances qui devront juger mon personnage principal. La première est la Justice, qui est la forme la plus symbolique du jugement. Le tribunal jugera si Claire était responsable pénalement au moment des faits. Sa perception déformée du monde devra entrer en compte dans la délibération. La deuxième instance, qui est peut-être plus sévère alors qu’elle est implicite, est celle du jugement social. Elle sera figurée par un jury de télévision. Dans le concours de chant auquel elle souhaite participer, Claire sera jugée sur son talent mais aussi, de manière plus superficielle, sur son apparence physique et son comportement. Le personnage est donc confronté à deux épreuves.

L’une est prosaïque et ancrée dans la réalité : remporter le procès. L’autre est plus onirique et fait appel à l’espoir de Claire : gagner l’émission de chant.